Comprendre l’économie circulaire appliquée au secteur du bâtiment

L’économie circulaire est un modèle de développement durable qui vise à découpler la croissance économique de l’exploitation des ressources naturelles. Contrairement au modèle linéaire traditionnel – extraire, fabriquer, consommer, jeter – ce système préconise une approche régénérative et respectueuse des ressources. Dans le secteur du bâtiment, où les déchets de construction et de démolition représentent près de 40 % des déchets produits en Europe, l’implémentation des principes de circularité constitue un levier majeur pour réduire leur impact environnemental.

Le principe fondamental repose sur la réduction de la consommation de matériaux vierges, la réutilisation des ressources existantes, et la valorisation des produits en fin de vie. Ainsi, l’économie circulaire dans la construction promeut non seulement le recyclage mais aussi les circuits courts, le réemploi et l’éco-conception des matériaux. Ce modèle appelle à intégrer des matériaux renouvelables dans la construction : les matériaux biosourcés apparaissent alors comme une réponse prometteuse, à la croisée des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux.

Les matériaux de construction biosourcés : définition et spécificités

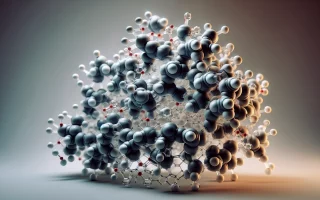

Les matériaux de construction biosourcés sont issus de la biomasse végétale ou animale. Ces matériaux comprennent notamment le bois, la paille, le chanvre, le lin, la laine de mouton ou encore la ouate de cellulose. Produits généralement à partir de matières premières renouvelables, ils présentent un faible impact carbone, une empreinte environnementale réduite et des qualités intrinsèques en matière d’isolation thermique et acoustique.

Ces matériaux participent à la transition écologique du bâtiment à plusieurs niveaux :

- Ils stockent du carbone atmosphérique pendant leur croissance, permettant un bilan carbone plus favorable.

- Ils nécessitent souvent moins d’énergie grise que les matériaux conventionnels (béton, acier, plastique…).

- Ils sont souvent biodégradables ou facilement recyclables en fin de vie.

À travers leur chaîne de production, plus locale et moins polluante, les matériaux biosourcés s’inscrivent dans une logique de durabilité et de développement territorial. Toutefois, leur valorisation optimale reste tributaire d’une gestion efficace en fin de cycle de vie.

Recyclage et réemploi : quels enjeux pour les matériaux biosourcés ?

La gestion en fin de vie des matériaux de construction biosourcés représente un domaine d’innovation majeur. Contrairement à certains matériaux traditionnels, leur traitement ne doit pas seulement s’orienter vers l’incinération ou l’enfouissement, mais s’inscrire dans des procédés de réutilisation, réemploi ou recyclage.

Les principaux défis identifiés sont :

- La traçabilité des matériaux, indispensable pour garantir leur qualité et leur conformité lors de leur réemploi.

- Le développement de filières spécifiques, capables de collecter, trier et transformer ces matériaux de manière efficiente.

- La normalisation et certification des matériaux recyclés, pour rassurer les acteurs du BTP sur leurs performances techniques.

- L’optimisation de la déconstructibilité des bâtiments, pour favoriser une séparation propre des composants en fin de vie.

Le réemploi de structures en bois, la valorisation de l’ouate de cellulose pour des applications secondaires, ou encore la transformation des fibres végétales en panneaux composites recyclés sont autant de pratiques émergentes qui gagnent à être développées à l’échelle industrielle.

Perspectives réglementaires et initiatives institutionnelles

La réglementation évolue pour favoriser l’intégration de l’économie circulaire dans le bâtiment. En France, la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) impose de nouvelles obligations aux producteurs et acteurs du secteur du BTP, notamment via la filière REP (Responsabilité Élargie du Producteur) applicable aux produits et matériaux de construction.

Cette évolution réglementaire soutient plusieurs objectifs :

- Réduire la production de déchets de chantier grâce à la prévention et à l’éco-conception.

- Stimuler le tri à la source et le développement de points de reprise pour les matériaux usagés.

- Accroître la part de matériaux recyclés ou réemployés dans les futurs chantiers.

Des initiatives territoriales émergent également, comme les plateformes de réemploi de matériaux issus de la déconstruction ou les clusters spécialisés dans les matériaux biosourcés. Ces projets associatifs et entrepreneuriaux démontrent un dynamisme croissant dans le secteur et une volonté partagée de créer une synergie entre acteurs publics, entreprises et citoyens.

Innovation et recherche : les leviers de transformation

La recherche constitue un pilier fondamental pour améliorer les performances, la durabilité et les possibilités de recyclage des matériaux biosourcés. De nombreuses innovations visent à accroître leur résistance mécanique, leur stabilité dans des environnements humides ou leur compatibilité avec des systèmes constructifs traditionnels.

Les laboratoires, universités et centres techniques travaillent activement au développement de composites biosourcés hybrides, au recyclage chimique des fibres végétales ou à la création de matériaux à base de résine biosourcée biodégradable. Ces percées permettent de répondre aux exigences normatives tout en favorisant la durabilité sur l’ensemble du cycle de vie.

En parallèle, le BIM (Building Information Modeling) et les technologies associées permettent d’anticiper dès la conception la fin de vie des matériaux, en intégrant des données sur leur recyclabilité et leur potentiel de réemploi. Ces outils ouvrent la voie à une modélisation complète de l’économie circulaire dans l’acte de construire.

Impacts économiques et sociaux d’une filière circulaire biosourcée

La montée en puissance des matériaux biosourcés soutient le développement de filières créatrices d’emplois, notamment dans les territoires ruraux. La culture et la transformation de ressources locales telles que le chanvre, le lin ou le miscanthus renforcent l’ancrage économique local, tout en réduisant la dépendance aux matières premières importées à fort impact environnemental.

Par ailleurs, la circularité impose une main d’œuvre qualifiée, diversifiée et adaptée à de nouveaux métiers : diagnostiqueurs ressources, déconstructeurs, gestionnaires de plateformes de réemploi… Ces postes valorisent les savoir-faire artisanaux tout en intégrant des compétences innovantes liées à la logistique, à la traçabilité et à la revalorisation.

Le capital social généré par ces dynamiques favorise aussi la sensibilisation des publics – particuliers comme professionnels – à l’éco-construction et à une gestion plus responsable des ressources. De plus en plus de maîtres d’ouvrage publics intègrent des clauses d’économie circulaire dans leurs appels à projets, contribuant ainsi à transformer durablement les pratiques du secteur.

Le recyclage et la valorisation des matériaux de construction biosourcés s’inscrivent dans une trajectoire ambitieuse mêlant durabilité, innovation et résilience. Ce mouvement, encore émergent, bénéficie d’un terreau favorable grâce aux politiques publiques, à la demande croissante des consommateurs et à l’engagement de nombreux acteurs de la filière. Le défi reste à la hauteur de l’enjeu : faire de l’économie circulaire non plus une possibilité, mais une norme constructive et pérenne.