Définition des déchets spatiaux

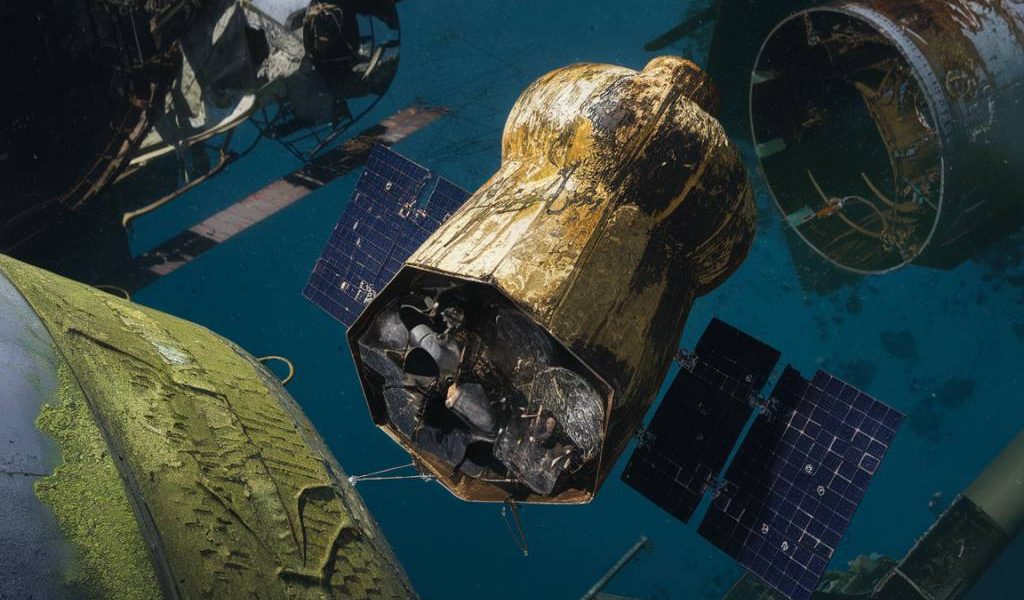

Les déchets spatiaux, également appelés débris spatiaux ou « space debris », sont des objets artificiels abandonnés en orbite autour de la Terre. Ces objets incluent, entre autres, des satellites hors service, des étages de fusées, des morceaux issus de collisions ou d’explosions, et d’autres fragments de moindre taille issus de diverses missions spatiales. Ils constituent une forme de pollution qui, bien qu’invisible au sol, pose des défis croissants pour l’environnement spatial et terrestre.

À ce jour, l’Agence spatiale européenne (ESA) estime qu’il y aurait plus de 34 000 objets de plus de 10 cm, environ 900 000 objets entre 1 et 10 cm, et plus de 128 millions de fragments de moins d’1 cm en orbite terrestre. Cette pollution de l’espace représente un danger réel pour les infrastructures spatiales, la sécurité des missions et, à terme, l’environnement terrestre.

Les enjeux environnementaux posés par les déchets spatiaux

Le développement exponentiel de l’activité spatiale, en particulier avec l’essor du secteur privé (SpaceX, OneWeb, etc.), soulève de nouveaux défis environnementaux qui dépassent désormais le cadre terrestre. Les enjeux majeurs incluent :

- La sécurité des missions spatiales : Les déchets en orbite circulent à des vitesses pouvant dépasser 28 000 km/h. À de telles vitesses, même de petites particules peuvent causer des dommages catastrophiques aux satellites actifs ou aux véhicules habités, compromettant la sécurité des missions et des équipages.

- La pérennité des infrastructures spatiales : La pollution orbitale croissante menace la durabilité des activités en orbite terrestre basse (LEO), utilisées notamment pour les satellites de télécommunications, météorologiques ou scientifiques.

- Les conséquences sur l’environnement terrestre : Bien que la majorité des objets en orbite basse finissent par se désintégrer dans l’atmosphère, certains fragments plus denses ou volumineux peuvent survivre à la rentrée et retomber sur Terre, posant un risque aux populations et à l’environnement local.

- L’effet domino ou syndrome de Kessler : Cette hypothèse stipule qu’à partir d’une certaine densité critique de débris, les collisions deviendraient plus fréquentes, générant encore plus de fragments et rendant impossible l’utilisation sécurisée de certaines orbites.

Les acteurs impliqués dans la gestion des déchets spatiaux

La gestion des déchets spatiaux est un défi complexe nécessitant une coordination internationale. Plusieurs acteurs sont concernés :

- Les agences spatiales nationales : L’ESA, la NASA, Roscosmos, et d’autres agences ont mis en place des programmes de surveillance et de gestion des débris. Elles jouent un rôle central dans la recherche de solutions techniques et réglementaires.

- Les entités privées : De plus en plus d’entreprises privées lancent des satellites ou conçoivent des solutions innovantes pour nettoyer l’orbite, comme les harpons, les filets ou les satellites remorqueurs.

- Les organisations internationales : Le Comité des Nations unies pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS) ou l’Union internationale des télécommunications (UIT) formulent des recommandations et tentent d’harmoniser les régulations à l’échelle globale.

Les solutions techniques existantes pour limiter les déchets spatiaux

Plusieurs pistes sont actuellement explorées ou mises en œuvre afin de limiter la production de nouveaux déchets et de réduire ceux existants :

- La fin de vie contrôlée des satellites : Cette mesure consiste à prévoir, dès la conception, des protocoles de désorbitation ou de mise en « orbite cimetière » une fois la mission terminée. Cela permet de libérer les orbites stratégiques et d’éviter les collisions involontaires.

- Le développement de technologies de nettoyage orbital : Des projets novateurs comme ClearSpace-1 (porté par l’ESA) visent à capturer et désorbiter certains débris ciblés. Ces missions de démonstration sont prometteuses mais coûteuses et techniquement complexes.

- Le suivi et la cartographie des objets : Grâce à des radars et des télescopes spécialisés, les agences spatiales détectent et suivent en temps réel des milliers d’objets. Cette surveillance permet d’anticiper les risques de collisions et d’effectuer des manœuvres d’évitement si nécessaire.

- La réduction des fragments générés : Des protocoles techniques visent à éviter les explosions post-mission (purge de carburants résiduels, sécurisation des batteries), source importante de débris supplémentaires.

Les mesures réglementaires et politiques en cours d’adoption

Outre les aspects technologiques, la politique de gestion durable de l’espace repose également sur des normes réglementaires. Quelques exemples illustrent la volonté de gouvernance mondiale :

- Les lignes directrices du COPUOS : Ce comité a adopté des recommandations encourageant les États à responsabiliser les opérateurs spatiaux, en les incitant notamment à rendre compte de la gestion de leurs satellites en fin de vie.

- La responsabilité juridique des États : Conformément au Traité de l’espace de 1967, chaque État est juridiquement responsable des objets spatiaux lancés sous son autorité, y compris les implications liées aux déchets générés.

- Les politiques nationales et les chartes volontaires : Certains pays imposent désormais des règles strictes sur la durée de vie et la désorbitation des satellites (par exemple, les États-Unis avec la Federal Communications Commission), tandis que d’autres promeuvent des chartes de bonne conduite.

Vers une prise en compte environnementale systémique

La question des déchets spatiaux illustre la nécessité d’adopter une vision environnementale holistique, au-delà des frontières planétaires. Cela implique notamment :

- L’intégration du risque spatial dans les politiques de développement durable : De la même manière que les entreprises sont incitées à évaluer leur empreinte carbone, les acteurs du spatial devraient quantifier et minimiser leur « empreinte orbitale ».

- La recherche académique et la sensibilisation : Les universités et centres de recherche jouent un rôle clé pour modéliser les risques, concevoir de nouvelles technologies et former une nouvelle génération d’ingénieurs conscients des enjeux spatiaux.

- Une coopération internationale renforcée : L’exploitation durable de l’espace nécessite une gouvernance collective. Il est impératif que les règles soient partagées, respectées et accompagnées de mécanismes de suivi communs.

Les déchets spatiaux, bien que loin de la surface terrestre, concernent directement notre vie quotidienne. Ils menacent la sécurité des communications, des prévisions météorologiques, des services de navigation, et contribuent à la saturation d’un espace considéré longtemps comme infini. L’enjeu futur est non seulement technique ou réglementaire, mais profondément éthique et environnemental.